サーバーの仮想化は、現代のITインフラにおいて重要な役割を果たし、企業の効率化やコスト削減、スケーラビリティを支えています。

仮想サーバーを導入する理由は、物理サーバーの制約を克服し、リソースを効率的に活用するためです。しかし適切に活用するには、仮想サーバーと物理サーバーの違いや、仮想化のメリット・デメリット、そして仮想化技術を理解することが重要です。

本記事では、仮想サーバーと物理サーバーの違いや、仮想サーバーの利点、欠点、さらには仮想化に使用される主要な技術について詳しく解説します。

ローカル開発する際に仮想化はよく使われる!

是非マスターしよう!

仮想サーバーと物理サーバーの違い

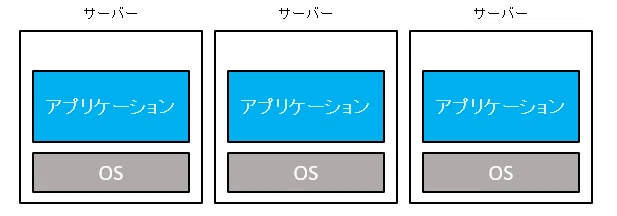

ITインフラを支えるサーバーには、大きく分けて物理サーバーと仮想サーバーの2種類があります。それぞれが持つ特性や用途の違いを理解することは、最適なシステム設計を行う上で欠かせません。

物理サーバーとは

物理サーバーとは、実際のハードウェアで構成された、特定のタスクやアプリケーションを実行するための専用マシンです。

物理サーバーには、CPU、メモリ、ストレージなどのハードウェアリソースが一体となって存在し、各サーバーはそれぞれ独立して動作します。これにより、専用のリソースをフル活用し、高いパフォーマンスを発揮することができます。

物理サーバーは、特定のアプリケーションに最適化されたパフォーマンスを提供できる一方で、リソースの割り当てに柔軟性が欠け、ハードウェアの追加や管理が複雑になりがちです。また、物理サーバーは高い初期コストがかかる上、運用コストやスペースの問題もあります。

仮想サーバーとは

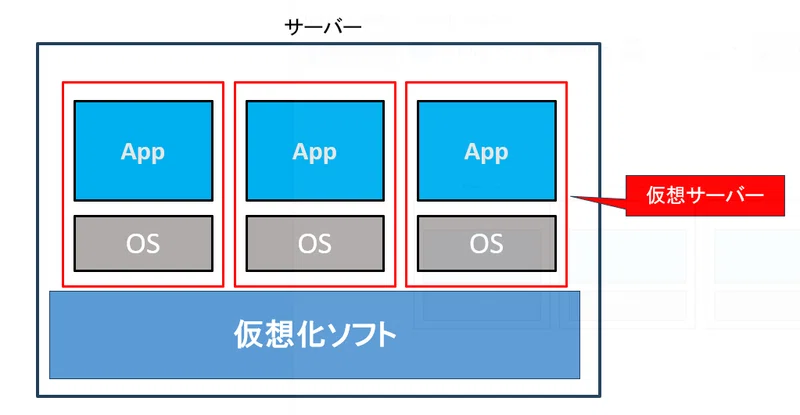

仮想サーバーは、物理サーバー上で動作する仮想化技術を用いて、複数の仮想マシンを立ち上げて利用する形式です。

物理サーバーのリソースを抽象化し、複数の仮想マシン(VM)をその上で動かすことができます。仮想サーバーは、まるで独立したサーバーのように動作しますが、実際には物理サーバーのリソースをシェアして使用しています。

仮想サーバーの大きな利点は、複数の仮想サーバーを一台の物理サーバー上で管理できる点にあります。これにより、リソースの効率的な活用が可能になり、スケーラビリティや柔軟性が向上します。しかし、物理サーバーのパフォーマンスを完全に引き出すことができない場合があるため、負荷の高い処理を行う場合にはパフォーマンスの低下が起こる可能性もあります。

仮想サーバーのメリット

仮想サーバーの導入にはさまざまなメリットがありますが、特に以下の点に注目しましょう。

コスト削減

仮想化による最大のメリットは、物理サーバーの数を大幅に削減できることです。複数の仮想サーバーを一台の物理サーバー上で稼働させるため、ハードウェアの購入や保守コストを削減することが可能です。

また、データセンター内で占めるスペースや電力消費も減少し、全体的な運用コストの削減につながります。

柔軟性とスケーラビリティ

仮想サーバーは、需要に応じて簡単に新たに作成したり、削除したり、再配置したりすることができます。これにより、ビジネス環境の変化に柔軟に対応することが可能となり、ITリソースを効果的にスケールアップまたはスケールダウンできます。

例えば、トラフィックの増加に伴って迅速に仮想サーバーを追加することができ、逆に負荷が減少した際にはリソースを効率的に削減できます。

高可用性とディザスタリカバリ

仮想化技術を利用すると、仮想サーバーを簡単にバックアップしたり、異なる物理サーバーに復元したりすることができます。これにより、物理サーバーが故障した場合でも、仮想サーバーを素早く復元することが可能となり、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。

災害発生時にも迅速に復旧できるため、ビジネス継続性を向上させることができます。

リソースの効率的な利用

物理サーバーに比べて、仮想サーバーはリソースの利用効率が基本的に高いです。

CPUやメモリ、ストレージの使用率を最適化できるため、無駄なリソースが減少させることができます。リソースを効率的に活用することで、より多くの仮想マシンを同時に実行でき、コストやエネルギーの削減にもつながります。

仮想サーバーのデメリット

仮想サーバーには多くの利点がありますが、いくつかのデメリットも存在します。これらを理解した上で適切な運用が求められます。

パフォーマンスのオーバーヘッド

仮想サーバーは、仮想化ソフトウェアがハードウェアリソースを管理するため、物理サーバーと比較して多少のオーバーヘッドが発生します。

特に高負荷なアプリケーションを実行する場合、このオーバーヘッドがパフォーマンスに影響を与えることがあります。仮想化による性能低下を最小限に抑えるためには、適切なリソースの割り当てが重要です。

複雑な管理

仮想サーバーの環境は物理サーバーよりも管理が複雑になることがあります。

仮想マシンが増えると、それに伴うリソース管理、セキュリティ対策、バックアップの運用が煩雑になり、管理者に負担がかかります。仮想化環境においては、専用の管理ツールや高度な技術が求められることが多く、運用コストが増える可能性もあります。

セキュリティリスク

仮想化環境では、複数の仮想マシンが同一の物理サーバー上で動作します。そのため、セキュリティのリスクが高まる可能性があります。

例えば、仮想化層であるハイパーバイザーに脆弱性がある場合、1つの仮想マシンの侵害が他の仮想マシンにも影響を及ぼすリスクが存在します。このため、仮想化環境のセキュリティを適切に管理することが非常に重要です。

サーバー仮想化に用いられる主要な手法

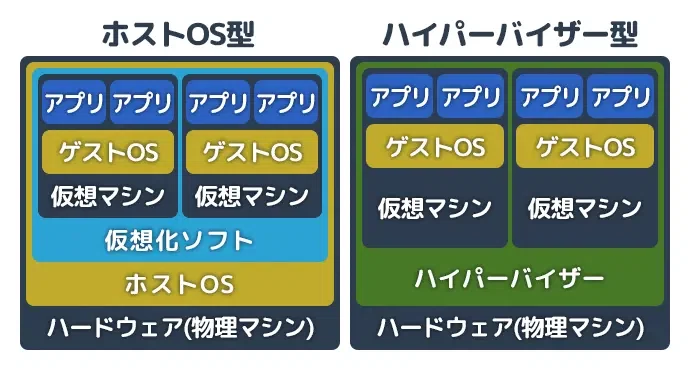

仮想化にはいくつかのアプローチがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。代表的な2つの仮想化手法について説明します。

ホストOS型仮想化

ホストOS型仮想化では、物理サーバーに既存のオペレーティングシステム(OS)をインストールし、その上で仮想化ソフトウェアを動作させて仮想マシンを実行します。

これにより、既存のサーバーやPCに仮想化ソフトウェアを簡単に導入できます。ホストOS型は、導入の手軽さが魅力ですが、ホストOSを経由してハードウェアリソースを利用するため、パフォーマンスにオーバーヘッドが生じることがあります。

以下のようなアプリケーションが代表的です。

ハイパーバイザー型仮想化

ハイパーバイザー型仮想化では、仮想化ソフトウェアを物理サーバーに直接インストールし、ハードウェアリソースを直接管理します。

この方式では、ホストOSを介さずに仮想マシンが動作するため、パフォーマンスが向上し、リソースの無駄を減らすことができます。しかし、専用のサーバーが必要であるため、導入の手軽さが少し欠ける点もあります。

以下のようなアプリケーションが代表的です。

仮想サーバーのまとめ

サーバー仮想化は、現代のITインフラにおいて必要不可欠な技術となり、企業にさまざまな利点をもたらしています。

仮想サーバーと物理サーバーの違いを理解し、仮想サーバーのメリットとデメリットを考慮することで、最適な仮想化戦略を立てることができます。コスト削減やリソースの効率的な利用、柔軟なスケーリング、可用性の向上といったメリットを享受する一方、パフォーマンスのオーバーヘッドや管理の複雑さ、セキュリティリスクといったデメリットにも十分注意する必要があります。

企業が自社に最適な仮想化手法を選ぶことで、効率的なITインフラの運用を実現できるでしょう。

サーバーとは何かという問題についてはこちら。