AWS(Amazon Web Services)は、クラウドコンピューティングのサービスの中でも非常に人気があり、世界中で多くの企業に利用されています。

IT業界に詳しい方はもちろん、これからクラウド技術に触れようとしている方にとっても重要なサービスです。

今回は、AWSとは何か、そしてその利便性や使い方を詳しく見ていきます。

クラウドコンピューティングとは

まず、クラウドコンピューティングが何なのかについてです。

クラウドコンピューティングとは、インターネットを通じてリモートで提供されるITリソース(サーバー、データベース、ソフトウェア、ストレージなど)を利用する仕組みのことです。

ユーザーは自社で物理的な機器やインフラを準備することなく、インターネット経由でサービスを利用することができます。これにより、企業や個人は高額な初期投資を避けつつ、必要なリソースをスケーラブルに利用できます。

アップデートや運用管理もクラウドプロバイダー(AWSなど)が行うため、IT管理者の負担が軽減される点も大きなメリットです。

AWSとは?その魅力と可能性

AWS(Amazon Web Services)は、アマゾンが提供するクラウドコンピューティングサービスです。

2006年にサービスを開始して以来、急速にシェアを拡大し、現在では世界中で最も利用されているクラウドサービスプロバイダーの一つで、多くの企業が活用して、柔軟で高可用性のあるインフラを構築しています。

AWSは以下のような複数のサービスを利用できます。

AWSが提供する主要なサービス

AWSは、非常に多くのサービスを提供しており、700以上のサービスが利用可能です。これにより、さまざまなビジネスニーズに対応したソリューションを提供しています。

本記事では、特に多くの企業で利用されている主要なサービスについて詳しく説明します。

Amazon EC2:仮想サーバー

「Amazon Elastic Compute Cloud」の略称で、AWS上にLinuxやWindowsベースの仮想サーバーを構築できるサービスです。ポチポチするだけで構築できるので、オンプレミス(自社でのサーバー構築)よりも圧倒的に構築可能です。

Elastic(=伸縮性、弾力性)とついているように、サーバー台数、メモリ、CPUなど性能も自身で変更することができるので、オンプレミス環境に比べて、非常に短期間でサーバーのスケーリングが可能です。

Amazon RDS:リレーショナルデータベースの管理サービス

「Amazon Relational Database Servise」の略で、AWS上で利用できるRDBMSの1種です。

MySQLやPostgreSQLといったオープンソースのデータベースやOracleなどの商用データベースなど、様々なベースエンジンを選択できます。オンプレミスと比べて機能が一部制限されるデメリットはありますが、保守・運用は圧倒的に楽です。

Amazon S3:クラウドストレージサービス

「Amazon Simple Storage Service」の略称で、オブジェクトストレージの1つです。

格納するデータ上限は無限なので、容量を気にせずデータを格納することができます。データの耐久性は99.999999999(イレブンナイン)%となっていて、高い耐久性と可用性を保障しています。また、データの暗号化やアクセス制御の設定も可能なので、セキュリティ面も不足が無いサービスです。

Amazon Route53:DNS(Domain Name System)サービス

Route 53は、AWSのDNS(Domain Name System)サービスで、インターネット上で「ドメイン名をIPアドレスに変換する」役割を果たします。AWSのグローバルなインフラを利用して、高速で高可用性のDNSサービスを提供します。

Amazon CloudFront:コンテンツ配信ネットワーク(CDN)サービス

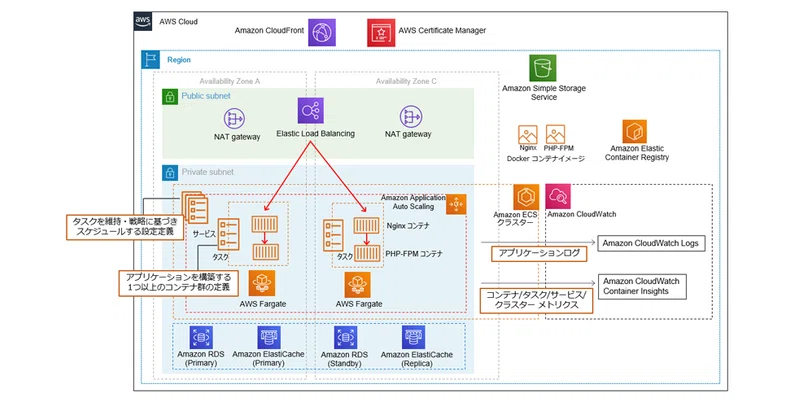

CloudFrontは、コンテンツ配信ネットワーク(CDN)サービスで、Webサイト、動画、APIなどのコンテンツを効率よく世界中に配信できます。コンテンツをユーザーに近い場所から提供することで、負荷の集中を防ぎ、スムーズで高速なコンテンツ配信が可能になります。

以上のように様々なサービス・機能が提供されていて、それらを自分たちの会社の機能要件に合わせて柔軟に設計をすることができます。

AWSのメリット・デメリット

- 柔軟性と拡張性

AWSは、ビジネスの成長や需要に応じてリソースをスケーリングできるため、企業は必要なときにリソースを増減できます。急激なアクセス集中や、リソース不足によるパフォーマンス低下を防ぐことができます。

- 従量課金制

AWSは、利用した分だけ支払う従量課金制を採用しています。そのため、余分な費用をかけずに、必要なリソースだけを選んで利用することができ、コストパフォーマンスが良いです。

- 高いセキュリティ

AWSは、非常に高いセキュリティ基準を持っており、データの暗号化やアクセス制御、監視などを提供しています。企業はAWSのセキュリティ機能を活用することで、安全な環境でシステムを運用することができます。

- コストの予測が難しい

AWSは従量課金制であるため、リソースの使用量によってコストが変動します。予算を立てる際に、利用状況を正確に予測することが難しく、突発的な費用が発生することがあります。

- 学習コスト

AWSのサービスは非常に多機能であるため、使いこなすには時間と学習が必要です。新しいサービスや機能が次々に登場するため、常に最新の情報を追う必要があります。

AWSを導入した企業の成功事例

ANA(全日本空輸)

ANAは、AWSを活用して大規模なデータ移行を成功させました。特にAWS DMS(Database Migration Service)を使って、20年以上蓄積したデータをスムーズにAWSへ移行。これにより、データのセキュリティ向上や可用性の確保が実現しました。

森永製菓

森永製菓は、AWSの災害復旧システム(DRサイト)を導入することで、事業継続性を強化しました。自然災害や予期せぬ障害に備えるためのシステム二重化を行い、業務に必要なデータを高可用性の環境で安全に保護しています。

ミニストップ

ミニストップは、AWSを導入してインフラコストの削減に成功しました。クラウドへの移行により、インフラコストを約7割削減し、システム運用の負担を軽減しました。これにより、競争力を向上させることができました。

AWSのまとめ

AWSは非常に強力なサービスであり、ビジネスの成長を支えるための最適なツールですが、サービスが多岐にわたるため、選択と運用に注意が必要です。自社のニーズに最適なサービスを選ぶための知識や経験が求められます。

また、AWSは進化が早いため、常に新しい情報を学び続けることが重要です。研修や実務で実際に触れていくことで、より深く理解し、効果的に活用できるようになるでしょう。

今後もAWSについて学びながら、どんどんスキルを深めていきたいと考えています。また、AWSJumpStart2024に参加した際の感想についても、次回の記事で共有できればと思います。

.png)